От автора.

Подводники нашего Военно-морского флота не обижены отсутствием внимания со стороны общественности страны. В Советском Союзе и в нынешней России вышло множество публикаций о подводном флоте. В них по-разному оцениваются боевые и технические характеристики подводных лодок, профессиональная подготовленность экипажей, их морально-политические качества, уровень руководства подводными силами. Иногда эти оценки противоположны. В таком случае, где правда?

Мне довелось служить непосредственно на подводных лодках с 1956 по 1981 годы (получается – четверть века) на всех советских флотах. 10 лет командовал подводной лодкой 611 проекта. Поэтому мне представляется допустимым выйти к публике со своими суждениями о подводном плавании тех лет, рассказать о себе и о встречах с известными и малоизвестными подводниками на флотских путях. Быть может мое повествование в каких-то частях углубит знания тех, кто интересуется Военно-морским флотом Советского Союза. В записках читатель найдет достаточно много критических замечаний о флоте и его людях, продиктованы они желанием предостеречь нынешних молодых людей от ошибок, совершенных нами – старшими.

Хронологическая и сюжетная линия рассказа несколько раздроблена, связано это с тем, что все три главы записок были написаны в разное время и по разному поводу. первой написана вторая глава в конце 80-х годов для журнал «Морской сборник». Отрывки из нее в журнале печатались. Первая глава написана позже и предназначалась, так сказать, для семейных преданий. Однако этими «преданиями» заинтересовался редактор газеты Лихославльского района Тверской области «Наша жизнь» и напечатал их. Последний раздел написан в 2009 году по просьбе моих знакомых – старых подводников. В этой главе я сделал попытку осмыслить процессы, происходящие в ВМФ в предпоследние годы существования СССР, когда, казалось, могущество флота достигло наивысшей степени, но уже появились признаки «порчи» в секторе, как говорится, человеческого фактора, прежде всего, как ни грустно, в слое политического руководства. Поэтому я и привел в конце своих записок слова Н.А.Некрасова

«Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит Отчизны своей».

ПУТЬ ПОД ВОДУ.

1. К У Р С А Н Т.

Что дернуло меня выбрать жизненную дорогу профессионального военного моряка? – Ума не приложу. Моря я никогда не видел, а моряков представлял себе лихими, неунывающими, морозостойкими здоровяками, которым нипочем атмосферные и житейские бури и стужи – такими, как наш учитель немецкого языка Василий Иванович Старовойтов, в прошлом флотский офицер. На урок Василий Иванович врывался словно шквал. От дверей через весь класс бросал на учительский стол свой портфель и зычным голосом вопрошал:

-Wer ist hoite ordner ?

Замешкавшийся дежурный по классу выбегал навстречу учителю лепеча:

-Ich bin hoite ordner …

Не выслушав доклад до конца, Василий Иванович грозился, насупив белесые брови:

-Почему доска грязная?! Два наряда вне очереди — гальюн драить! — и раскатисто хохотал, видя растерянность на лице ученика.

Не Василий Иванович ли подспудно повлиял на мой выбор? Правда, должен признаться: по характеру и физическим качествам я мало походил на своего учителя, кроме того, поначалу мои планы вовсе не связывались с морем. Втайне я надеялся со временем стать председателем колхоза в родном Стану, в крайнем случае геологом сибирским.

Однако по мере того, как учеба в школе шла к концу, я трезвел: чтобы быть председателем колхоза или геологом, требовалось продолжать учебу в городе, а для этого, как известно, кроме всего прочего, не худо быть сытым и более или менее прилично одетым, обутым. Я же при любой погоде калош с ботинок не снимал – боялся подметки отвалятся.

В силу изложенного обстоятельства, решил податься в училище военных летчиков. Что летчику? Знай, летай. Харч, одежда – не твоя забота.

В очередной раз, как мог, починил ботинки. Надобность в калошах на время отпала, и я их спрятал, подумав: обойдусь без калош, скоро казенные хромовые сапоги получу. Повесил в шкаф костюмную пару, незадолго до школьных выпускных экзаменов купленную мамой в Калинине на многолетние семейные сбережения. Первым в моей жизни добротным костюмом, как и калошами, дорожил: мало ли что может случиться, вдруг забракуют, истреплю костюмчик в дорогах и городах, вернусь домой – в чем на гулянки буду ходить? В результате этих дальновидных размышлений натянул старые хлопчатобумажные брюки (брюки сами по себе гляделись не очень … , а в комплекте с башмаками – просто плохо). Чтобы скомпенсировать возможное негативное впечатление окружающих от одеяний, расположенных ниже пояса, выше пояса облачился в лучшую свою рубаху – сатиновую, алую, как заря.

До военкомата путь не близкий, из деревни уходил ночью. Мать была на дальних покосах. Бабушка Мария Ивановна, вручила краюху хлеба, 5 рублей (по нынешнему курсу 50 копеек), перекрестила на путь-дорогу и наставила:

— Приедешь ли к начальству или будущим учителям своим – не робей. Как войдешь в помещение, скажи про себя: «Хум хукка пертих – ламбахат лавчийн алла» и все будет хорошо. (Я, как и многие жители Верхневолжья, карел, и напутствие естественно получил на родном карельском языке. Заклинание можно перевести на русский примерно так: «Волк в избу,- овцы под лавку».)

Ободренный бабушкой, отправился в соседнюю деревню к своему другу и однокашнику Толе Белинскому, чтобы вместе идти в Лихославль – предстать перед приемной комиссией райвоенкомата.

Комиссию прошел успешно. Ничем иным, исключительно бабушкиным заклинанием объясняю свой успех. Посудите сами: при росте метр семьдесят пять живого веса во мне было три пуда, насилу двадцать приседаний исполнил перед медиками (нужно сказать: среди них молодые женщины были); после «чертового колеса» (так по-моему называется устройство для проверки вестибулярного аппарата) едва оземь не грохнулся от головокружения. Многих крепких ребят забраковали, а передо мной распахнули дверь прямо в небо. Но этой дверью я не воспользовался, а сунулся в другую.

Случилось это так. Покончив с формальностями, мы с Толей устроились в тени под тополем около здания военкомата на дворе. Стоял великолепный летний день, наши дела тоже, вроде бы, выглядели не дурно, но душевного ликования мы не испытывали. Сидели, молчали, погрузившись сами в себя. Только теперь я со всей остротой осознал, что надолго, возможно навсегда, покидаю свою деревенскую родину, где все так мило сердцу и уютно голове и телу. Только тут я задался вопросом: если прежде чем зачислить в училище крутят так, что окружающие тебя стены превращаются в узкую стремительно летящую ленту, а пол с потолком меняются местами, не придется ли что-нибудь подобное испытать в самолете?… Меня же при виде качелей тошнило. Наивный человек, оттуда, куда я позже попал, самолет по части укачивания, представляется зыбкой для сельского дитяти.

Занятый своими переживаниями, я не сразу заметил подошедшего к нам мужчину средних лет в белом с золотыми погонами кителе, белой фуражке с черным околышем и лакированным козырьком в золотом орнаменте. Военных в такой форме я раньше не видел и догадался, что перед нами офицер флота, только разглядев якоря на пуговицах кителя.

-Здравствуйте, товарищи, — вежливо и, вроде бы, без иронии поздоровался с нами блестящий офицер. Что не веселы? По всему видно готовитесь к маневру «все вдруг на обратный курс». В какие войска отказались принять таких орлов?

-Нас уже приняли … в летчики.

-Понятно, — собеседник энергично зафиксировал в своем сознании выясненную ситуацию. – Ух, жарища! Как печет! – он снял фуражку и белоснежным носовым платком промокнул себе лоб, затем тщательно вытер внутреннюю часть околыша головного убора. – Друзья, не охладиться ли нам пивком? – моряк непринужденно, словно старых знакомых пригласил нас разделить с ним компанию и жестом показал на пивной ларек, на другой стороне улицы.

Мы смущенно переглянулись: какое там пиво? В карманах по пятерке на брата и предназначены они не на пиво – на устройство будущей жизни.

- Пойдемте, угощаю, — он правильно понял нас.

В те годы ни Толя, ни я тяги к пиву не испытывали, но отказать достойному, по-видимому, очень достойному человеку мы не решились.

После пива офицер пояснил, что он, капитан 2 ранга Кукор, является представителем Рижского военно-морского училища, что училище только что создано, оно закрытого типа, готовит флотских офицеров, дает высшее образование, и осведомился о нашем отношении к военно-морской профессии.

В те годы летные училища выпускали своих питомцев со средним образованием, а тут предлагают высшее, как в институте.

И … мы согласились. Но, согласившись, мы усомнились, можно ли изменить уже определившийся профиль нашей судьбы. Кукор успокоил нас: переоформление документов и согласование с комсомолом — в летчики мы шли по комсомольским путевкам — он берет на себя.

Видно у этого человека слово и дело были равнозначны. Не прошло и четверти часа, как он вышел из военкомата и объявил, что наше будущее не в небе, а в море. Как видите, в семнадцать лет за кружкой пива в хорошей компании даже очень серьезные дела решаются быстро.

Если бы я знал о тех физических мучениях, которые впоследствии пришлось испытать на море, скорее всего не принял бы предложение капитана второго ранга. Между тем испытания наступили весьма скоро. Еще до принятия военной присяги, начальник училища капитан 1 ранга Безпальчев Константин Александрович, посадил наш набор на небольшую моторно-парусную шхуну «Нахимовец», дождался свежего ветра и вывел шхуну в Рижский залив, дабы сдуть с юношей верхний слой романтической дури, авось, которые послабее, сбегут с морской службы и тем самым избавят от мучений и себя и других. Действительно, вскоре после морской прогулки объявили, что желающие могут перейти в другое училище, которое готовит аэродромную обслугу флотской авиации. Четвертая часть моих однокурсников с энтузиазмом ушли подальше от моря. Я же остался, хотя причину навсегда расстаться с водной стихией имел более чем основательную, что подтверждает первый же опыт встречи с ней.

Плавание началось вполне благополучно. Нас расписали по бачкам. Накормили крутым флотским борщом, кашей-сечкой со свиным салом. Обед запили сладчайшим компотом. Между тем по мере удаления от устья Даугавы волна усиливалась. Брызги от волн начали долетать до бака, и мы бегали туда. Возле самого бушприта жались к борту, стараясь увлажнить юные лики. Потом облизывали губы. И, хотя вода в Рижском заливе пресная, губы казались нам горько-солеными. С каждой минутой плавания во мне укреплялся дух морского волка. Было радостно и легко. Казалось, солнце, ветер, волны обняли меня и понесли в неизведанную прекрасную даль.

Однако море все больше разыгрывалось, и мои впечатления от внешнего мира начали тускнеть. Со временем я потерял интерес к волнам и старался на них не смотреть. На бак больше не бегал, инстинктивно нашел место наименее подверженное качке, так называемый корабельный пуп, и съежился там. Голова налилась свинцовой тяжестью, туловище же потеряло свою телесную суть, словно его покинули кости, мышцы и внутренности, лишь противный живому естеству ком непереваренной пищи остался бултыхаться в кожаном мешке. На лбу выступил холодный пот, липкая сладковатая слюна заполнила полость рта. Хотелось плюнуть, но плюнуть было некуда. Между тем ком изнутри мешка полез вверх — наружу. Я бросился к планширю.

-Не погань борт, — оттащил меня за шиворот невесть откуда взявшийся боцман.

Полегчало…, да не надолго. Вскоре позорные позывы повторились, затем стали непрерывными. Выпучив глаза, я метался по палубе, уже не закрывая рта. Хорошо что стемнело. Спуститься в кубрик и лечь побоялся. Тогда я еще не знал, что качка в горизонтальном положении переносится легче и считал: если лягу — умру.

Трудно сказать, сколько длились мои мучения. Не только счет времени, но и память потерял. Очнулся на рундуке в кубрике, совершенно не помня, как туда попал. Не качало. В кубрике все рундуки и койки были заняты спящими. Поднялся. Руки и ноги тряслись. Насилу вышел на верхнюю палубу. Утро только занималось. Кругом было пусто, лишь на ходовом мостике виднелись две человеческие фигуры. Шхуна стояла на якоре в устье реки, откуда вышла накануне. Меня все еще тошнило.

После этих испытаний разве можно было не пожелать вернуться в размеренный быт земледельца, давным-давно устоявшийся вдали от всяких морей на незыблемой тверди среднерусской равнины. И я решился на побег. Нашел Толю Белинского и заявил:

-Как только пристанем к берегу, убегаю домой!

-Ты что?! У тебя же ни копейки денег нет. Отсюда до твоего Стана тысяча километров.

-Ничего, где пешком, где на товарняках — доберусь.

-А что жрать будешь? — видя, что вопрос не возымел должного впечатления, мой друг продолжал: — Засуууудят… Шмотки-то казенные. Или голым собираешься драпать?

Действительно, к тому времени гражданская одежда у нас была изъята, и каждому были выданы совершенно новые бескозырка с лентой (на ленте золотом: «Военно-морские Силы»), белая брезентовая роба, тельняшка, кальсоны, крепкие яловые ботинки с сыромятными шнурками и прочее — по мелочам.

курсант Белинский А.И.

Я сник. Контраргументов не нашлось. Через какое-то время, когда морская болезнь прошла, с ней ушла и мысль о побеге.

Перед началом занятий, кроме похода на «Нахимовце», мне пришлось испытать немало других превратностей судьбы, правда не физического, а скорее морального порядка. Как и все новобранцы, я тяжело тосковал по дому, по привычному с детства миру. Всю дорогу к морю, начиная с Лихославлвля, тоска во мне росла и, кажется, достигла предела, когда наша колонна душным июльским днем 1952 года, проследовав от вокзала, втянулась во двор училища на бульваре Падомью в Риге и за нашими спинами, издав надрывный ржавый стон, закрылись черные железные ворота.

В училище нас, пока еще одетых в гражданское, с первых же дней начали приучать к военной жизни: подъем, отбой, строем в столовую и прочее. Дисциплину, воинский порядок вообще, я воспринимал как должное. Угнетало же общество незнакомых, нетерпеливых, задиристых юношей готовых зло посмяться друг над другом, попросту обидеть подобного себе. Большинство кандидатов в курсанты были набраны из городов и рабочих поселков — народ бойкий, тертый, среди них я выглядел неловким косноязычным деревенским мальцом (что уж говорить «выглядел» — таковым фактически был).

Трижды в день мы ходил за пол километра в столовую Нахимовского училища, которая располагалась в старинной Песочной башне.

-Ты, ушастый, не тяни ногу — на коленку наступлю! — шепотом, но так чтобы слышал весь строй, предупреждали сзади.

-Не наступай на пятки, деревня, — шипел впереди идущий.

Старшина сверхсрочной службы, приставленный к нам в качестве дядьки-командира, покрикивал:

-Ножку! Ножку держать, сено-солома. Ррррраз! Ррррраз! Ррррраз, два три-и-иии.

Я старался никого не задевать, и, казалось, всем только мешаю.

Как и следовало ожидать, мои ветхие ботинки не выдержали ежедневной маршировки по булыжным мостовым Риги, и вскоре подошвы на них отвалились. Что делать? На последние деньги купил два десятка булавок и булавками закрепил подошвы, после этого мой шаг по камням отзывался цокотом, словно поступь боевого коня. Цокот вызывал насмешки свидетелей моего неблагополучия, отчего я все больше злился и все больше скучал по былой жизни.

Конечно же, соискатели курсантского звания, как и большинство подростков того времени, изведавшие лихолетье войны и послевоенных годов, ангельских крылышек за спиной не имели, но и злыднями их нельзя принимать. Просто у мальчишек, оторванных от привычной среды, в кругу малознакомых людей выработались жестокие приемы самоутверждения и самозащиты. Впоследствии с большинством из них я прожил под одной крышей боле четырех лет и убедился, что на самом деле мои сокурсники — прекрасные, отзывчивые люди.

Итак, первые дни пребывания в училище для меня сложились невесело. Сдача вступительных экзаменов тоже не способствовала хорошему настроению: по письменной математике схватил двойку. В таких случаях более проворные неудачники, не дожидаясь решения об отстранении от дальнейших экзаменов, забирали документы и устраивались в соседнем Краснознаменном училище береговой обороны. Я же, настроенный капитаном 2 ранга Кукором на корабельную волну, держался, мне не нравилось словосочетание «береговая оборона».

Худа без добра не бывает, иногда и мне фортуна улыбалась. Сошлюсь на экзамен по химии. За четверть часа до того, как я, согласно очереди, должен был предстать перед экзаменаторами, случилось несчастье — мои хлопчатобумажные брюки лопнули на правом колене. Прореха образовалась довольно внушительная — с пол метра. Выручил Толя. Не раздумывая, он оторвал блестящую саржевую подкладку от своего трофейного немецкого френча:

-Пришивай скорее.

На живую нить я кое-как залатал дыру и пошел. Открыл дверь в класс. За столом сидел только один экзаменатор — худой, аскетического вида инженер-полковник. Ну, думаю, пропал… «Хум хукка пертих – ламбахат лавчийн алла» — молюсь про себя. Сам боком, боком, чтобы полковник не заметил заплату на брюках, продвигаюсь к столу.

-Кандидат Балакирев для сдачи экзаменов по химии прибыл.

Взгляд полковника скользнул по моему лицу, одежде, и задержался на булавках, которые окаймляли подошвы ботинок, словно зубы крокодилью пасть.

-Берите билет.

Я взял, но, что там, прочитать не успел.

-Откуда родом? — гневно, как мне показалось, спросил экзаменатор.

-Из Калининской области.

-О-о-о-о! Земляк!!! — радостно закричал полковник (вот-вот бросится на шею), — Иди, голубчик, ставлю тебе отлично.

Не веря ушам своим, ошарашенный, я выскочил из помещения. Много лет спустя, к нам на подводную лодку был назначен старший лейтенант Целик. Фамилия достаточно редкая. Я спросил офицера: — не его ли отец преподавал химию в Рижском училище? Получив утвердительный ответ, поинтересовался — где в Калининской области жил родитель. Он удивился и сказал, что насколько ему известно, никто из Целиков на Тверской земле никогда не проживал…

С грехом пополам, не мытьем так катаньем, я покончил с экзаменами и был представлен на экзаменационную комиссию, которая должна была вынести окончательный вердикт — быть или не быть мне курсантом. Члены комиссии увидев меня, очевидно, поняли: из стен училища этого парня выпускать нельзя — не доедет до родного дома — и двойку простили. Других причин отказать в приеме на учебу мне и моему другу Белинскому не нашлось. У обоих биографии и родословные безупречны и даже похожи. Оба из крестьян одного колхоза; у обоих из родителей живы только матери; оба учились в одной школе; у обоих в анкетах: нет, не был, не имею, не имел, не владею, не состоял, не привлекался … оба карелы. Нужно сказать, что в то время к малым народам и, вообще к нерусским, было какое-то особое доброжелательное отношение со стороны русских. В один из отпусков мы — Белинский и я — решили прокатиться экскурсией по Москве. Сели в троллейбус и покатили по городским улицам, обмениваясь впечатлениями на карельском. Подходит кондуктор. Протягиваю монету. Кондуктор денег не берет, улыбается: поезжайте бесплатно, любуйтесь столицей.

Нас зачислили на первый курс. Наши однокурсники были набраны, в основном, из Москвы и центральных областей России. Второй и третий курсы сборные – из учащихся военно-морских учебных заведений со всего Союза. Четвертого курса в первый год функционирования училища не существовало. Русские, украинцы азербайджанцы, белорусы, армяне, евреи, грузины, эстонцы, латыши, карелы и даже финн – Витя Хянинен – вот люди скольких национальностей (уверен, еще не всех назвал) дружно жили и учились под одной крышей.

Вскоре после экзаменов нас, новоиспечённых курсантов, отправили на левый берег Лиелупе в лесной палаточный лагерь с целью сделать из «гражданских оболтусов» нормальных военных людей, которых впоследствии можно будет обучать военно-морским наукам.

Курсант Балакирев Н.М.

Переделка нашего брата шла интенсивно в условиях довольно жёсткого режима. Подъём в 6.00, физзарядка. В зависимости от температуры воздуха физзарядку проводили в трусах и без тельняшек, или в кальсонах и тельняшках. В последнем случае курсантский строй при пробежке в сосновом бору выглядел занятно: белые кальсоны мелькали меж деревьев подобно спелым зайцам-белякам в оттепель, начисто растопившей былой снег. Посла 5-километровой пробежки выполняли гимнастические упражнения на стадионе, который нередко заливался дождевой водой. После зарядки — приборка, умывание и завтрак под навесом. Посла завтрака — утренний осмотр, различные виды общевойсковой подготовки и прочее. Перед обедом, независимо от погоды ежедневное купание в Лиелупе. Выстраивались на берегу в две шеренги, раздевались, складывали перед собой одежду и обувь и по сигналу горна устремлялись в воду. Старшина роты Алешин зорко следил, чтобы ни один курсантский торс не высовывался из воды в течение положенных 15 минут. Снова звучал горн, и мы в пупырках, как молодые огурчики, выскакивали одеваться. Одевшись, с лихими песнями с посвистом, скорым шагом шли обедать. А аппетит, кстати, лучше бы его не было. Пища поглощалась стремительно, к концу обеда продовольственники от щедрот своих добавочно выносил к столам черные сухари на противнях. Противни, не касаясь столов, пролетали над обедающими и очищались в воздухе до последней крошки. Затем следовал адмиральский час — все спали. После отдыха — гребля на шлюпках, изучение уставов, а перед ужином — урок физподготовки, который, обычно, был связан с водой. Закаленные в водах военной Балтики старшины-инструкторы физподготовки учили нас плавать, нырять и прыгать с вышки. Некоторые не умели даже держаться на воде. У старшин они были на особом учете, с ними занимались отдельно. В особую группу входили весьма мужественные люди.

- Курсант Мазаник!

- Есть.

- Обвязаться шкертом.

Мазаник завязывал у себя на талии веревку и докладывал:

- Курсант Мазаник к выполнению упражнения готов. Инструктор, взяв свободный конец веревки в руку, командовал:

— В воду! Курсант сигал с пирса в реку, отчаянно бил по воде руками и ногами, стараясь удержаться на поверхности, но вскоре, измаявшись в борьбе с весом собственного тела, который оказывался больше веса вытесненной им жидкости, шел на дно. Наставник вытягивал бедолагу за шкерт и поощрительно говорил:

- Молодец, хороший моряк из вас со временем выйдет.

Белее суровым испытанием для не умеющих плавать была пятиметровая вышка.

- Курсант Гордон, на вышку!

- Товарищ старшина, …

- Отставить разговоры! На вышку! Не волнуйтесь, вас спасут, — инструктор кивал в сторону своего голого коллеги, устроившегося под вышкой.

Гордон медленно взбирался на площадку для прыжков, зажмуривал глаза и шагал в бездну. В падении его разворачивало в положение отличное от вертикального и он, подняв фонтан брызг, прощался с атмосферой. Внимание страхующего к происходящему повышалось, но со своего места он не трогался. Через малое время голова с круглыми глазами все же на секунду появлялась из воды, затем исчезала. Присутствующие еще могли наблюдать один иди два судорожных взмаха руками в воздухе, и поверхность реки успокаивалась. Только после этого спасатель, словно баклан, стремительно нырял и вытаскивал утопленника.

В послеобеденное время, люди выделенные в суточный наряд готовились к разводу: стирали чехлы бескозырок, гладили одежду, чистили обувь, иголками шлифовали медные пряжки флотских ремней, изучали уставы и служебные инструкции, осваивали сигналы, которые надлежало подавать боцманской дудкой.

Начальник лагеря, он же начальник нашего курса, капитан 2 ранга Ляш В.И. перед разводом суточного наряда частенько лично собирал дежурных и дневальных, проверял их подготовленность к службе.

- Курсант Иванов, дать сигнал «Подъём».

Иванов дул в дудку.

- Не так, товарищ курсант, не так играете! От вашего свиста не вскочить, а уснуть хочется. Еще гакаборт ракушками не оброс, а уже ленитесь учиться. Смотрите, как следует применять боцманскую дудку.

Капитан 2 ранга правой рукой брал инструмент, плоскую его часть зажимал между большим и средним пальцами, подносил к губам мундштук и, раздувая щеки, манипулируя указательным пальцем над отверстием резонатора, извлекал чистые, повелительные звуки. ( Рассказывают, Н.С. Хрущёв, побывав на военном корабле, выразил удивление, что в век электроники на флоте сохранилась дудка, и дудка была запрещена.)

Вечером устраивались строевые или комсомольские собрания, проводились политбеседы, демонстрировались кинофильмы. Перед отбоем шли на вечернюю прогулку. Гуляли, разумеется, строем. Пели строевые песни:

«Ласточку», «Эх Ладога, родная Ладога…», «Ты, моряк, красивый сам собою, тебе от роду двадцать лет…», «Москва — Пекин. Москва — Пекин…».

Иной раз в строю на нас нападала блажь. Вдруг, не сговариваясь, все начинали припадать на правую ногу, и вся колонна становилась хромой. Старшина останавливал строй.

Ну что ж, повыкабенивайтесь. Я подожду. Мне спешить некуда, у меня служба сверхсрочная, а вы позже положенного ляжете спать.

Мы внимали резонным словам командира и дальше шли нормальным шагом. Однако молодость из нас лезла наружу, и вскоре запевала затягивал не совсем приличную для строя песню: «По Летнему саду гуляя, я зуб коренной простудил.» «Ха-ха!» – хором гремела рота. — «От этой мучительной боли…»

Алешину такая песня не нравилась, но он терпел: не в городе, пусть ночной бор слушает, не выдержанную ни во флотском, ни в идейном смысле песню, деревья — не люди, перед ними не стыдно.

Спать полагалось по форме «ноль», то есть в чем мать родила, и дежурная служба за этим строго следила. Дежурный по лагерю заходил в палатку с электрическим фонариком, приподнимал ближний к ногам спящего край одеяла и светил фонарём. Если в луч попадало то, что положено увидеть — все в порядке, если же обнаруживались трусы — нарушитель отправлялся драить гальюн.

В воскресные дни проводились футбольные, волейбольные, баскетбольные встречи, шлюпочные гонки, кроссы, соревнования по плаванию. За лагерный сбор даже я физически окреп, поправился килограмм на 5, а на кроссах стал прибегать к финишу одним из первых.

В совместных трудах и заботах люди постепенно притирались друг к другу, меньше стало ненужной задиристости, но всякого рода розыгрышей, шуток даже прибавилось.

После отбоя засыпали не все вдруг, рассказывали были и небылицы. Великое множестве анекдотов знал Юра Тесленко. Розовощекий, толстогубый увалень был не прочь «сакануть» от любой работы, но позабавить публику никогда не отказывался. Анекдоты из него сыпались беспрерывно час и два и дольше, были бы слушатели, и такие, готовые пожертвовать даже сном, находились. Те же, кто дорожил драгоценным сном больше чем забавой, возмущались и однажды решили наказать анекдотчика. В темноте они схватили Тесленко и распяли на спинке двухъярусной койки, привязав его руки и ноги простынями к железным прутьям. Распятый матерился, вопил, дёргался, пытаясь освободиться, да напрасно. Шум услыхали в офицерской палатке, и к нам пришел сам командир роты капитан-лейтенант Жлудковский. Включил свет и увидел голого казненного, который в отличие от Христа, даже набедренной повязки не имел.

-Отвязать! — приказал командир роты. Двое голых бросились исполнять приказание. Освобожденный Тесленко рухнул на земляной пол.

— Кто? — продолжал рубить Жлудковский, обращаясь к поверженному.

— Не знаю, товарищ капитан-лейтенант, ведь темно было, — Тесленко мужественно отказался от показаний.

— Темно, говорите? Два наряда на службу вне очереди, — командир вынес скорый приговор анекдотчику и вышел из палатки. Вероятно ему стало ясно, что жертва заодно с палачами, подлинных виновников искать бесполезно.

— Есть 2 наряда вне очереди, — уныло произнес Тесленко вслед уходящему офицеру.

Однако история на этом не завершилась. Добродушный Хохол (такое прозвище имел Тесленко) оказался злопамятным и через несколько дней своих обидчиков, а заодно с ними и многих безвинных людей, наказал довольно-таки оригинальным способом.

Перед тем, как рота разместилась под кроной могучего дуба на очередное занятие, Тесленко влез на дерево и спрятался в его кроне. Стоял один из тех дней бабьего лета, о котором Фёдор Иванович Тютчев писал:

«Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора,

Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера».

Как раз такой, поистине хрустальный, день выдался. Над теплой землей восходящими потоками струился воздух, на небе — ни облачка. Божья благодать снизошла на мир.

Вдруг осенний жесткий лист дуба зазвенел, посыпал дождик. Руководитель занятия подполковник Богданов и курсанты возвели очи к небу в поисках источника столь невероятного сюрприза. Небо по-прежнему было безоблачным, но на дереве они увидели Тесленко, который, расстегнув клапан своих брюк брызгал направо и налево отнюдь не небесно влагой. Поднялся гвалт. Возмущенная публика кинулась сбивать нахала камнями и палками. Подполковник остановил самосуд.

Занятия в училище начались 1 октября. Пятиэтажное здание училища имело подковообразную форму и фасадом выходило на бульвар Падемью, улицу Кришена Барона и сквер на берегу речки. Тыльная сторона здания и флигель образовывали замкнутый двор. В сквере находилась металлическая вышка с радиоантеннами. Поскольку никакой надписи извещавшей о предназначении здания на его стенах не было, то среди населения наше училище именовалось «Вышка».

Учебный корпус ВВМУПП г.Рига

До образования училища его здание принадлежало какой-то гражданской организации. К началу занятий внутренняя переделка здания не была завершена. Еще стелили паркет, заканчивали отделку фойе и зала клуба. Так как клуб вынужденно бездействовал, его начальник со своими помощниками занимались в основном изготовлением стендов из роскошного малинового и голубого бархата и толстых золотых багетовых заготовок. На бархатное поле наклеивались фотографии вождей и снимки, иллюстрирующие духовную, экономическую и военную мощь государства. Иллюстрации сопровождались текстами, составленными из накладных белых букв. Адская работа. Тем не менее, вскоре все коридоры и фойе были увешаны этими великолепными произведениями кропотливого труда. Встречаясь взглядом с ними, я прикидывал, во сколько же обходится такое произведение, и полученную сумму сравнивал с доходами нашей семьи.

К новому 1953 году ремонтно-строительные работы были закончены. Классные помещения, лаборатории, учебные кабинеты, лекционные залы, кабинеты для администрации и преподавателей, жилые кубрики, клуб, камбуз, столовая, хозяйственные службы, склады, даже квартиры училищного начальства располагались в едином здании, что было очень удобно, хотя и тесновато. В последствии под жилье нам выделили помещения бывшей тюрьмы в конце бульвара Падомью.

В училище при его создании предполагалась готовить корабельных артиллеристов, потребность которых в ближайшие годы должна была резко возрасти в связи с принятой новой кораблестроительной программой, (в частности, предусматривалось строительство тяжелых крейсеров с мощным артиллерийским вооружением).

Издавна офицеры-артиллеристы считались элитой флота. Командование военно-морского флота, очевидно, сознавало, как нелегко готовить элиту из ребятишек военного времени, поэтому подобрало для нового учебного заведения неплохой преподавательские состав.

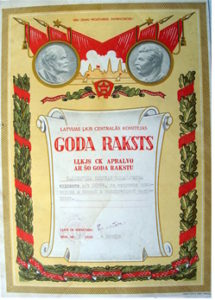

Опекало нас и руководство Латвийской ССР. Училище часто посещали секретари ЦК КПЛ Я.Э. Калнберзин, А.Я. Пельше и Председатель Совмина республики В.Т. Лацис. Не хвастовства ради, а в подтверждение сказанного сошлюсь на то, что за время учебы я в числе других награждался грамотами ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМ и одну из них в училищном клубе вручал В.Т. Лацис, другую А.Я. Пельше. Конечно же, известные и, вероятно, занятые люди приходили к нам не для того чтобы посидеть в президиуме торжественного собрания и пожать руку награжденным. Они, очевидно, понимали, что их внимание к нам отзовется в наших сердцах тёплым, дружеским расположением к народу Советской Латвии, к латышской молодежи и, думаю, не ошиблись: не помню случая каких-либо недоразумений с местным населением за все годы учебы в Риге.

Такое положение вряд ли устраивало противников советской власти в Латвии. Зимой 1953 года не вернулся из увольнения курсант младшего курса, латыш по национальности (запамятовал его фамилию). Труп курсанта нашли только весной в Даугаве. По училищу ходил слух: экспертиза установила, что человек сначала был убит, затем утоплен. Вообще-то из латышей у нас буквально единицы учились: на нашем курсе – Янис Захаров, на год позже нас – Янис Карлович Круминьш (впоследствии флагманский штурман эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота) и вот – его однокурсник.

Государственный оперный театр, располагавшийся через улицу, шефствовал над нами. Довольно часто в училище выступали Пакуль, Дашков и другие артисты театра. Редко, но все же курсанты выезжали в колхозы помогать в уборке урожая. Там после работы нас кормили вкусной крестьянской пищей. В метельные зимы мы расчищали подъездные пути к предприятиям.

Мы принимали участие в массовых мероприятиях городской молодежи. Запомнились факельные шествия по ночным улицам, многолюдные гуляния в центре города в государственные празднике и в Межа-парке в Янов день (Лиго), праздники песни там же в Межа-парке.

У контр-адмирала Безпальчева и начальника политотдела капитана 1 ранга Бровцина, судя по всему, сложились добрые отношения с городскими и республиканскими властями.

Начальник училища контр-адмирал Безпальчев К.А.

Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов

Случись мне писать служебную характеристику начальнику нашего училища, написал бы так: широко образованный офицер, строгий, заботливый начальник, умелый воспитатель. Смею думать, примерно так характеризовал контр-адмирала Безпальчева и Главнокомандующий ВМФ Н.Г. Кузнецов, несколько раз представляя его к адмиральскому званию, но при жизни Сталина он адмиралом так и не стал, поскольку выходцем был из дворянской среды, а морской кадетских корпус окончил ещё в дореволюционное время. ( Очередное воинское звание он получил только в 1953 году.)

— Я — старый служака. Вам, молодым, трудно даже представить, что ваш покорный слуга, будучи гардемарином, стоял на часах у дверей будуара императрицы российской, а в годы граждански войны, командуя эскадренным миноносцем, по решению судового комитета наравне со всеми чистил картошку на камбузе, — говорил он, беседуя с курсантами.

По ряду причин мы побаивались начальника училища, старались не попадаться ему на глаза, но между собой уважительно называли «папой». «Папа идёт!» и… скрывались за углом. Однако если приходилось дежурить по камбузу, от встречи с адмиралом уклониться было невозможно. Ежедневно за пол часа до обеда дежурный по камбузу, который назначался из курсантов старших курсов, обязан был в сопровождении шеф-повара представлять приготовленную пищу на пробу. Попробовав блюда, адмирал давал оценку и, поблагодарив, отпускал повара, а дежурному предлагал присесть и начинал задавать вопросы, всегда неожиданные.

— Ну-с, молодой человек, какую оперу вам довелось послушать в последнее время?

-«Иван Сусанин».

-Композитор?

— Глинка.

— Михаил Иванович Глинка. Какое событие в отечественной истории нашло отражение в опере? Каковы на ваш взгляд причины наступления смутного времени в Русском государстве начала 17 века?

Другой раз он мог завести беседу, скажем, о войне Алой и Белой розы в Англии. Расспрашивал, что же курсант знает о Ланкастерах и Иорках. Следующий раз резким, хрипловатым голосом Константин Александрович вопрошал:

— Ну-с, какие созвездия зимнего неба в нашем полушарии вам известны?

— Орион, Телец, Сириус…, морщил лоб страдалец.

— Стоп, стоп! Сириус, положим, — не созвездие, а звезда, но о Сириусе потом. Остановимся на Тельце. Какая самая яркая звезда в сём созвездии?

— Альдебаран.

— Верно. Напомните-ка древнегреческую легенду, связанную с Тельцом.

— ……. (полный ноль)

— Следовало бы интересоваться, молодой человек, древним миром и даже древней мифологией. Как ни странным покажется, но мифы древней Греции помогли бы вам освоить звездное небо, знание которого моряку просто необходимо. Если я не запамятовал, согласно легенде, Телец, то есть бык, переплывает Гелеспонт, чтобы похитить Европу. Надеюсь, вы знаете картину Валентина Александровича Серова «Похищение Европы». Так вот, глаз этого разъяренного быка есть звезда альфа Тельца или Альдебаран. А теперь перейдем к самой яркой звезде всего небесного свода — Сириусу, священной звезде Древнего Востока.

«Далекий Сириус, холодный и немой!

Из ночи в ночь надменно

Сверкаешь ты над сумрачной землей,

Царишь над бедственной, вселенной».

Продолжайте это чудесное стихотворение Брюсова.

— Я не помню.

— Вот и я тоже забыл.

Час, проведенный в кабинете начальника училища, считался самым трудным часом в суточном дежурстве по камбузу. Готовясь к заступлению в дежурство, курсант бегал по факультету, проводил опрос людей из предыдущих нарядов — на какую тему с ним беседовал адмирал; в день увольнения в город вместо танцев шел в театр или рылся в библиотеке, готовясь к высокой беседе.

Рассказывая о контр-адмирале Безпальчеве нельзя не упомянуть в его супруге Елене Тимофеевне. Даже в почтенные года она сохранила красоту и стройность. В ней удивительным образом сочетались величавость и простота. Елена Тимофеевна часто приходила в училище, почти всегда присутствовала на торжественных собраниях и концертах в клубе. При случае беседовала с курсантами, приглашала в гости. В гости к Беспальчевым я, конечно, не ходил, — робел, но более шустрые ребята бывали у них и рассказывали, что хозяйка угощает очень вкусными пирожками с чаем.

И.С.Кабо

Заместители Беспальчева капитан 1 ранга Гаврилов (по учебно-научной части) и капитан 1 ранга Горский (по строевой части) тоже были в годах, возможно, даже старше начальника. Они, как впрочем, и большинство преподавателей начальной поры нашего обучения — капитаны 1 ранга Иосса, Казанцев, Подпоринов, Чирухин, Дмитриев, Сидоров, полковники Грошев, Хойхин, представлялись мне старомодными, отрешенными от всего прочего кроме своих служебных обязанностей, излишне педантичными офицерами. Но именно указанные качества, как теперь думается, позволяли им надлежащим образом исполнять свою службу, и в то же время настраивать нас, курсантов, на сдержанное поведение и строгое отношение к делу.

Невозможно себе представить, чтобы капитан 1 ранга Горский как — то впопыхах, небрежно, отдал бы воинскую честь курсанту или матросу, по иному, чем, скажем маршалу. Увидев, что его приветствуют, седой, в годах капитан 1 ранга напрягался всем корпусом, прижимал к бедру левую руку, четко поворачивал голову в сторону отдающего честь и прикладывал ладонь правой руки к головному убору. Стоило ж командирам сочинять планы строевых занятий, бегать утверждать планы у начальства, надрываться на плацу, обучая курсантов приемам воинской вежливости, если Горский эту работу выполнял за них легко и просто ежедневно.

Курсанту стыдно было появляться на лекцию начальника кафедры кораблевождения капитана 1 ранга Иоссы в неопрятном виде, если лектор к аудитории приходил неизменно безупречно одетый: в тужурке — будто только что от портного, в накрахмаленной манишке, до зеркального блеска начищенных ботинках.

Не секрет, что ученик, озабоченный состоянием своей головы — как бы ненароком не лопнула от ума — в конце занятий старается увести учителя от изучаемой темы в сторону необременительного разговора. С нашими преподавателями такие фокусы проходили очень редко, а с преподавателем мореходной астрономии Александром Ивановичем Чирухиным — никогда. Курсант, утомленный решением астрономических задач, в стремлении прервать их нескончаемую череду, жаловался: дескать, ему что-то не понятно. В этих случаях вопрос и ответ на вопрос звучали примерно так:

— Товарищ капитан 1 ранга, согласно условиям задачи я установил звездный глобус по широте места и местному звездному времени, но искомой звезды Антарес на видимой части небосвода не оказалось.

Не могли бы вы пояснить такой казус?

— По-вашему — Антарес свалился с неба? Как это случилось, я объяснить не могу. Читайте Бориса Павловича Хлюстина, у него вы найдете ответ на любой вопрос. (Профессор Б.П. Хлюстин — автор учебника «Мореходная астрономия»).

Но случались обстоятельства, которые даже капитана 1 ранга Чирухина вынуждали не замечать проказы своих подопечных. У нас все принято делать по плану. На штурманский поход во время летней практики спускался план, который предусматривал обязательное число астрономических обсерваций по звездам, солнцу, планетам и луне. Небо в облаках или нет, но к концу практики 50 обсерваций вынь да положь. Когда практика близилась к своему концу, а план проваливался, Александр Иванович все чаще спускался в кубрик и, насупив брови, громким, четким голосом распоряжался:

-Товарищи курсанты, выходите на верхнюю палубу, берите высоты солнца.

-Солнца нет, товарищ капитан 1 ранга.

Возражения курсантов преподаватель отказывался принимать:

-Не было бы солнца — было бы темно, — изрекал он.

План есть план. Не выполнишь план по задачам — жди неприятностей. Даже отпуск могут сократить. И курсант, несмотря на плотную облачность, проникал своим воображением сквозь тучи в космические дали, где сияли дневные и ночные светила, замерял их отстояние от горизонта в угловых величинах и, задавшись координатами корабля с путевой карты, выдавал «квазиобсервованное» место, решая задачу обратным ходом.

Как уже говорилось, наши преподаватели к процессу обучения относились серьезно, ответственно, обязательно. Даже, кажется, не слишком обремененный высокой наукой предмет, как морское дело, преподавался весьма обстоятельно, на высоком организационном уровне.

Капитан 1 ранга Дмитриев, сурового вида крупный мужчина, на занятия по морскому делу приходил всегда в сопровождении невысокого роста, но тоже сурового на вид, капитана 3 ранга , на передней части коротко стриженой головы которого размещалось как будто не лицо, а маска, только что вылепленная из красной глины. Яркие, голубые, глубоко посаженые глаза придавали его лицу еще большее сходство с маской, поскольку казалось, что именно они принадлежат настоящему лицу, ничего общего не имеющему с видимым обличием-маской. Капитан 3 ранга обычно что-то приносил с собой, вернее торжественно вносил, модель шлюпки, или свертки учебных плакатов, или портфель своего «сюзерена» и, непременно, длинную, метра три, полированную деревянную указку.

Разместив все внесенное там, где им положено находиться, офицер садился на стул в переднем углу помещения и застывал до конца занятий. Курсанты, вечно страдающие от недостатка сна, удивлялись: как ему удается при такой неподвижности не заснуть.

Капитан 1 ранга Дмитриев в конце занятия имел обыкновение проверить глубину усвоения слушателями предмета его рассуждений.

— Курсант Гурков!

— Есть, вскакивал Гурков.

-К стенду!

— Есть!

— Доложите названия и покажите представленные на стенде морские

узлы.

— Выбленочный узел, — конец указки упирался в хитрое сплетение веревок закрепленных на доске, — беседочный узел, тройной штык….

— Достаточно. Передайте указку моему ассистенту (так он называл расположившегося в углу капитана 3 ранга) и садитесь на место.

Совершенно невозможно было понять, довольны суровые учителя докладом или нет.

Ровно за минуту до звонка капитан 3 ранга вставал, собирал все, что принес. Звонил звонок. Капитан 1 ранга командовал:

— Окончить занятия!

— Встать, смирно! — немедленно реагировал дежурный по классу.

— Вольно. Благодарю за внимание. И офицеры неспешно удалялись.

Боюсь: у читателя создастся впечатление, что наши преподаватели были сухарями, этакими ходячими схемами. Это не так. Просто в ту пору на флоте было принято своим эмоциям не давать волю при исполнении служебных обязанностей. Такое качество, по-моему, очень нелишнее для людей корабельной службы, плотно живущих в ограниченном пространстве. Другое дело — удавалось ли оставаться невозмутимым при любых обстоятельствах?

Помнится на втором или третьем курсе (тогда нас готовили уже не по артиллерийскому, а по штурманскому профилю) на Таллиннском рейде на учебном корабле «Комсомолец» проводилось с нами практическое занятие по уничтожению и определению девиации магнитного компаса. Занятиями руководил капитан 2 ранга Иваненко. Сначала он намеревался сам произвести необходимые манипуляции с компасом, рассчитать таблицу девиации, записать сведения о положении магнитов и мягкого железа, затем установки сбить и заставить обучаемых по очереди все сделать самостоятельно, сверяя с тем, что получилось у него самого. С этой целью преподаватель удалил подальше от компаса всех курсантов, в помощь себе оставил одного меня, вменив мне в обязанность держать футляр с магнитами в отдалении от компаса и нужный магнит подносить только по требованию, а также поддерживать голосовую связь с ходовым мостиком корабля для обеспечения необходимого маневрирования.

«Комсомолец» маневрировал, Иваненко колдовал с компасом, ребята, обрадованные неожиданно свалившимся свободным временем, расселись на палубе и ничего не делали. Я стоял с футляром тоже без дела и без злого умысла. Умысла не было, но любопытство присутствовало, и я незаметно для себя и преподавателя приблизился к компасу настолько, что стал заглядывать внутрь нактоуза. Время шло, но работа не продвигалась. Уже несколько раз ложились на норд магнитный, капитан 2 ранга продольными магнитами сводил девиацию к нулю; поворачивали на зюйд, половинили величину девиации, затем подобные действия проводили на осте и весте поперечными магнитами, но стоило начать маневрирование по определению значений остаточной девиации, все труды пропадали.

-Не пойму в чем дело. Неужели пружина в фуражке влияет на показания компаса?

Он снял фуражку, протянул мне … и вдруг подскочил как ужаленный. Его рот судорожно открывался и закрывался, но звуки оттуда не вылетали — не было слов. Помог жест: он поднес указательный палец к своему виску и, глядя на меня так, как смотрят здоровые люди на безнадежно больных, выразительно повертел пальцем. Я бросился прочь от компаса. Вскоре после этого у преподавателя все хорошо получилось.

В один из дней начала марта 1953 года читать лекцию по истории КПСС в аудиторию вошел капитан 1 ранга Иващенко. Едва взойдя на кафедру, он заплакал. Мы сидели пораженные, не понимая в чем дело. Наконец капитан 1 ранга несколько справился с собой и тихо произнес:

-Умер товарищ Сталин, — вновь заплакал и вышел из помещения.

Мы остались на местах, пораженные случившимся. Потом сказали, что в клубе выставлен портрет вождя в траурной рамке и нам следует пройти туда и проститься с покойным.

В первые, после смерти Сталина, годы нашей курсантской жизни также как и в жизни флота и всей страны, произошли значительные перемены. Была пересмотрена кораблестроительная программа. Прекратили строительство тяжелых артиллерийских кораблей, упор в развитии военно-морских сил перекладывался на подводные лодки. В связи с этим нас решили перековать в подводники. Раньше каждый курс сводился в две роты одной артиллерийской специальности, ныне создавались два факультета — штурманский и минно-торпедный. Начальство не долго ломало голову, кого на какой факультет определить. Первая рота составила штурманский факультет, вторая — минно-торпедный. Сильно желающие могли выбрать специальность, но таких почти не было. Будущих штурманов устраивало то, что при любых превратностях судьбы они останутся штурманами хоть в военном хоть в гражданском флоте, а минеры — будущие командиры БЧ-3 гордились, что в их заведовании будет основное подводное оружие — торпеды и мины.

С изменением профиля училища изменялся и преподавательские состав. Наставниками нашими стали вчерашние командиры подводных лодок, командиры и флагманские специалисты лодочных соединений. Они в преподавательском деле были не столь изощрены, как старые кадры, но с их приходом учиться стало интересней. От них веяло уверенностью, оптимизмом, демократичностью людей, вышедших победителями из недавней войны.

Заместителем начальника училища стал капитан 1 ранга Грищенко, начальником штурманского факультета капитан 1 ранга Кабо, начальником кафедры тактики контр-адмирал Цирульников, преподавателями Герой Советского Союза капитан 1 ранга Кесаев, капитан 1 ранга Аверкин и другие известные подводники. После ухода в отставку контр-адмирала Безпальчева, начальником училища стал контр- адмирал Федоров А.Д.

Астан Николаевич Кесаев, темпераментный южанин, осетин по национальности, лекции по тактике подводных лодок сопровождал весьма эффективной демонстрацией действий сил, участвующих в боевом соприкосновении. Он сбегал с кафедры, расставлял в стороны руки и начинал кружить по классу изображая противолодочный самолет. Обнаружив подводную лодку радиогидроакустическими буями, уточнял координаты магнитометром (индукционный приемник которого заменяла указка) и начинал нещадно бомбить, обозначая взрывы глубинных бомб ударами по партам той же указкой. На таких лекциях даже самому сонливому слушателю невозможно было заснуть. А если такое случалось, «глубинные бомбы» падали прямо на голову беспечного подводника.

На практических занятиях, которые проводились в форме групповых упражнений, Астану Николаевичу нельзя было покидать преподавательский стол с планом занятия, в котором были расписаны по времени вводные и ожидаемые решения по ним. Этим пользовались особо утомленные вахтенные офицеры (все участники группового упражнения выступали в роли вахтенного офицера подводной лодки) и ложились на грунт, то бишь укладывали свои головы на парту. Заметив такое, Астан Николаевич, не меняя тона своего голоса, чтобы ненароком не разбудить спящего, обращался к бодрствующим:

— Внимание, товарищи. Проводим научный эксперимент. Цель коего выяснить реакцию разбуженного подводника на изменение обстановки, которую он не успел осознать. Методика следующая: я называю фамилию отдыхающего, как будто вводная мною уже задана ранее, и мы пронаблюдаем результат опыта.

Все с живым интересом поворачивались в сторону подопытного. Преподаватель резким голосом продолжал:

- Товарищ Ильчик!

Леня вскакивал с криком:

- Все вниз! Срочное погружение. Погружаться на глубину 100 метров! — и вытирал сладкую слюнку в уголке рта.

Раздавался общий хохот. Ильчик вначале, не понимая в чем дело, хмурил брови, затем глуповато улыбался и уже потом, поняв, что над ним учинили розыгрыш, смеялся со всеми вместе.

Эксперимент Астан Николаевич завершал выводом:

— У подводника Ильчика прекрасная реакция на обстановку, в которой он не разобрался — немедленно погрузиться, правда на сей раз получалась неувязочка. Дело в том, товарищ Ильчик, что согласно предыдущей вводной, подводная лодка давным-давно находится на глубине 150 метров и с этой глубины на стометровую можно попасть только всплытием, но никак не погружением. Я вам только потому не ставлю двойку за неверное решение, что вы этого не знали, так как крепко спали.

Должен заметить: при все своей «демократичности» наши новые преподаватели, как и старые, каких-либо поблажек в учебе не давали. Сошлюсь на пример из личной учебной практики.

В начале первою курса на меня навалилось столько нового, необычного, непонятного в связи с обучением и несением службы, что я растерялся и начал хватать двойку за двойкой, наряд вне очереди за нарядом по очереди. Высшая математика, физика, химия, совершенно незнакомый мне ранее английский язык, технические науки, навигация, мореходная астрономии, артиллерийские дисциплины, обшественно-политические предметы и прочее, прочее; кроме сего прочего — многочисленные приборки, наряды на службу и на работу, тренировки при подготовке к праздничному параду. Одну лекцию не успеешь переварить, другая подошла, а тут на носу контрольное занятие, за ним семинар, а перед этим в суточный наряд сунули. Вот и выкручиваешься. Но как ни крутись – опять двойка. Вызвали на комсомольское бюро, членом которого, кстати сказать, я сам состоял. Песочили: если не «возьмусь за ум», не выправлю учебу, они – комсомольские мои товарищи – не будут заступаться за меня, когда командование решит отчислить меня из училища за неуспеваемость, наоборот – из комсомола вытурят. «О – о – о, -думаю, — дело пахнет керосином». Стал брать учебники на ночь в кубрик, на сторожевой пост пошлют и там читаю Фриша с Тиморевым (учебник физики), или Николаи (учебник по теоретической механике), или Бориса Павловича Хлюстина. Брошу книжку на пол, страницы штыком переворачиваю, в ночной тиши услышу шаги –«Стой. Кто идет?»- кричу, а сам щелк прикладом винтовки по книжке — книга в щель под дверь, на которой висит охраняемая мною дощечка с мастичной печатью.

Так понемногу стал выкарабкиваться из двоек: двойки поредели, затем совсем исчезли. Семестр окончил без троек и дальше учился нормально.

— Ага-а! Возымело! — встрепенулось комсомольское бюро и… взяло себе в заслугу благотворные перемены во мне, больше того избрало своим секретарем. Вce последующие училищные годы я оставался на этом общественном посту.

Разговор веду к тому, что, несмотря на утвердившееся с первого курса, так сказать, реноме усердного в учебе и активного в общественной работе курсанта, контр-адмирал Цирюльников чуть-чуть не вкатил мне двойку на последнем за выпускной курс экзамене перед самими Государственными экзаменами, двойка могла стать роковой в моей флотской биографии.

Экзамен держался по истории военно-морскою искусства. В билете, который выпал на мою долю, среди прочих вопросов значилось Ютландское сражение флотов Великобритании и Германии в первую мировую войну. На нем-то я и споткнулся.

Схема действий сил, выданная мне в помощь при ответе, была немая — без надписей. Не твердо зная предмет своего доклада, я перепутал местами враждующие стороны, вроде бы здраво полагая, что корабли изображенные развернутыми в Северном море ближе к немецкому побережью принадлежат Германии а на северо-запад от них — Великобритании. В действительности же, к моему несчастию, в том эпизоде боя, который был отображен на схеме, противники располагались в обратном порядке. А я, уверовав в свою догадливость, увлеченно рассказывал о действиях англичан, указку же настойчиво упирал в немцев и наоборот. Адмирал внимательно, не перебивая, выслушал меня и никаких вопросов не задал. Я посчитал, что пятерку заработал и с легким сердцем пошел заступать в очередной суточный наряд. А вечером товарищи сообщили, что мой ответ признан самым слабым со всего класса и мне насилу выведена тройка. Тройка мне не нравилась, но что поделаешь? Я смирился.

Однако экзамен имел продолжение. На следующий день меня вызвал к себе начальник факультета капитан 1 ранга Аверкин (к тому времени на посту начальника он сменил Кабо И.С.): пожурил, покурил и вынес решение:

— Будешь пересдавать! Пойдем к Цирюльникову.

Пришли. Узнав в чем дело, адмирал воспротивился:

— Нет, нет — никаких пересдач. Я и без того грех на душу взял. Вам, товарищ Балакирев, за такой ответ нужно бы двойку поставить.

То ли капитан 1 ранга захотел насолить минно-торпедному факультету, переплюнув по части отличников, то ли я ему просто приглянулся, сказать трудно, тогда о соцсоревновании в Вооруженных Силах еще слыхом не слыхали, но разговор с Цирюльниковым на этом не закончил.

— Иди, жди меня в коридоре, — с досадою указал мне на дверь.

Я вышел. Минут через пять появился и начфак.

— Завтра экзамен по истории сдают минеры, вместе с ними адмирал будет тебя экзаменовать повторно, понял? Только имей ввиду, спрашивать он будет по всему курсу, понял?

«Вот это удар! — ниже пояса. Все держат экзамен только по двум последним разделам курса, а мне предстоит отчитываться с древнейших времен до Второй мировой войны включительно. Еще учитывай: через три дня начинаются государственные экзамены!» — пронеслось у меня в голове и уже было хотел отказаться от повторных испытании да постеснялся обидеть своего покровителя и упавшим голосом ответил ему:

— Понял. Разрешите идти?

Экзамен я выдержал; на разборе итогов контр-адмирал Цирюльников отметил, что свою пятерку я заработал потом и кровью. Крови не было, но ночь пришлось провести без сна.

Грамота ЛЛКСМ, врученная курсанту Балакиреву Н.М. писателем Лацисом В.Т.

Грамота ЦК ВЛКСМ курсанту Балакиреву Н.М.

В летнее время мы проходили двухмесячную практику на учебных и боевых кора6лях. Если не ошибаюсь, в то время на Кронштадт базировалась целая дивизия учебных кораблей: линкоры «Октябрьская революция» и «Марат», минзаги «Урал» и «Ока», штабной корабль «Эмба», парусники «Седов» и «Крузенштерн», собственно учебное судно «Комсомолец» и другие. Учебные корабли выделялись, в основном, для штурманских походов. После первого курса такой поход мы совершили из Архангельска в Кронштадт на «Эмбе», а по окончании третьего курса плавали вдоль Прибалтики на «Комсомольце». Оба эти судна с паровыми машинам… Котлы «Эмбы», кажется, уже были переведены на мазут, а «Комсомолец» с дореволюционных времен оставался угольщиком. Как известно, корабли на угольном питании бункеруются по авралу, и курсанты, конечно же, участвовали в погрузке угля. Уголь перетаскивали в мешках. Черные от yгольной пыли мы воображали себя тропическими кочегарами. В море кроме основной штурманской вахты нам приходилось нести ходовую вахту в котельном отделении. После этой вахты песня «Раскинулось море широко», в которой страдает и умирает судовой кочегар, становилась ближе, роднее нашим сердцам, а образ тропического кочегара, чуть ли не явью.

Вахта была недолгой — всего два часа, но сменившийся вахтенный, едва приняв душ, падал на койку и спал, не поднимаясь даже на обед. Температура в котельной ниже +70°С не опускалась, а при чистке котлов превышала стоградусную отметку. В банной парилке такая жара терпима, но, когда в таком пекле нужно махать совковой лопатой — тяжело. Однако кому выпадала вахта у котлов считали, что им повезло. Поистине адской была работа в угольной яме, особенно в первые дни после бункеровки, когда приходилось выгребать уголь из дальних углов и сбрасывать к котлам лежа на кинжально острых кусках угля под самым подволоком. Температура в бункере держалась ничуть не меньше чем в котельной, а воздух бывал настолько насыщен угольной пылью, что свет электрической лампочки насилу пробивал расстояние в 2 — 3 метра.

Кочегарская практика вряд ли могла понадобиться будущим офицерам флота, в котором доживали свой век несколько угольщиков, но закалке флотского характера, несомненно, способствовала, а также учила уважать прошлое и ценить настоящее. Такие же воспитательские цели преследовались и при прохождении практики на парусных судах.

В 1954 году барк «Седов» под флагом контр-адмирала Безпальчева совершил длительный поход в Северную Атлантику с курсантами двух первых курсов нашего училища на борту. Барк был построен в Германии до войны и достался Советскому Союзу в счет репарации. Имея водоизмещение более 7 тысяч тонн, «Седов» считался одним из самых крупных парусных судов в мире. Его парусное вооружение состояло («Седов» до сих пор в строю) из 32 прямых и косых парусов. В качестве резервного двигателя имелся дизель небольшой мощности. Судном командовал опытный парусный капитан — капитан 2 ранга Митрофанов.

Барк «Седов»

Курсант Б.Г.Немилов — старшина спасательной шлюпки

Появление огромного величественного парусника в Датских проливах вызвало большой интерес у многочисленных здесь судов. Вокруг нас непрерывно кружили катера, подходили яхты, даже крупные суда меняли курс, стараясь пройти вблизи. Суда приветствовали нас, приспуская флаг, люди на них доброжелательно махали руками, что-то кричали, фотографировали.

Мы достойно несли военно-морской флаг своей страны в чужих водах, и гордость за родину наполняла наши юношеские сердца.

Океан встретил нас штормами. Тогда в походе я вел краткие записи. Они сохранились, некоторые выдержки из них можно привести.

«27 июля. Болтает. Волны огромные. Через люк вода попала в кубрик. Ветер 10 баллов. Под нижним фор-марселем и кливером даем до 9 узлов».

«28 июля. Продолжается бешеная качка. Ночью сорвало железный рундук с креплений, хорошо, что никого не придавило. Крен доходит до 30°. Трудно устоять на ногах, а спящие падают с коек. Сегодня я бочковой. Посуда высыпалась из рундука — минут 5 разыскивал по всему кубрику».

«30 июля. Долгая качка изнуряет. Сильно устал. Уже четвертые сутки болтает, крен доходит до 42°. Сушит. Сегодня ночью нес вахту. Ветер был особенно сильный. От входного люка до прокладочной насилу пробрались, держась за натянутый леер». Далее храбро заключал: «Но ничего — сдюжим. Если бы море было всегда гладким, поход был бы увеселительной прогулкой, а в таком походе моряку невелика цена. Но все, как раз, — наоборот». — Вот так то! — знай наших..

Рулевая вахта барка «Седов»

Действительно на «Седове» адмирал устроил нам жизнь далеко не прогулочную. Кроме двух штурманских вахт, по 4 часа каждая, мы все ежесуточно несли или парусную или рулевую вахту или дежурство на спасательной шлюпке, помимо этого нужно было присутствовать на занятиях по разным темам морской практики, решать астрономические задачи, три раза в день делать малую приборку, участвовать в авралах.

Занятия по Правилам предупреждения столкновений судов в море проводил сам адмирал. Помещение для занятий он выбрал (я думаю, преднамеренно) самое неудобное — в форпике. Тут следует отметить, что к плаванию в океане корабль был приготовлен далеко не идеально: в учебных кабинетах стояли обыкновенные столы и скамейки, не имеющие приспособлений для крепления к палубе. Вот какую запись я сделал тогда об одном из таких занятий «…после занимались в классе, которой устроен в самом носу корабля. Это черт знает что было, только не занятие. На качке скамейки валились, ломались ножки и мы летели на палубу. Тут впервые замутило меня. Вынужден был бежать».

Свидетельство на право управления парусной шлюпкой

Тот побег я помню до сих пор. Адмирал пояснял понятие «хорошая морская практика». Когда классная мебель задвигалась, многие из слушателей вопреки принятой у взрослых учеников практике начали проситься выйти вон. Руководитель разрешал. Я какое-то время терпел. Терпел столько, что спросить разрешение покинуть класс был уже не в состоянии: боялся открыть рот. Знакомое, позорное, противное подкатило к горлу. Я без спросу выскочил за дверь. В соседнем помещении под брезентом лежала разрезная учебная торпеда. Когда я пробегал мимо нее, мои силы были на исходе, их не оставалось чтобы дотянуть до верхней палубы, до борта. Мелькнула спасительная мысль: что если в пустое практическое зарядное отделение торпеды, после незаметно уберу. Сорвал чехол…, ПЗО оказалось наполненным.

Парусная вахта заключалась в работе с бегучим такелажем. При смене направления ветра или курса корабля требовалось разворачивать огромные стальные реи с прямыми парусами и переставлять косые паруса, для чего ослаблялись фалы, брасы, шкоты и выбирались такие же снасти другого борта. Чтобы выбрать снасть несколько человек, взявшись руками, повисали на ней. При частом изменении судном галса намаешься достаточно.

Постановка и уборка парусов производилась по авралу. Во время авралов курсантов для работы с парусами начали допускать на мачты только с выходом в океан. Сначала выбрали нескольких добровольцев, в их число попал и я. Нас расписали вперемежку с матросами довольно малочисленного постоянного экипажа и по команде в установленном порядке, мы лезли по вантам вверх. Благополучно миновав марсовую площадку, там имелся лючок и пройти через неё не составляло труда, на салинг же забираться приходилось, свисая спиной вниз, двигаясь подобно мухе по потолку, и такое положение на высоте метров 30 тревожило, но впереди и сзади шли опытные матросы, и все обходилось. Дойдя до нужной реи, мы расходились по пертам и занимали свои места с интервалом в 2-3 метра, крепили карабины страховочных поясов, ложились на реи, на бедрах повисали головой вниз и согласованными движениями рук начинали захватывать парус и шлагами укладывать под живот. Когда дело доходило до нижней шкаторины, паруса принайтовывали к рее и в обратном порядке опять же благополучно спускались вниз.

В спокойную погоду работа с парусами особых затруднений не вызывала но при свежем ветре, на качке, когда мачта (на «Седове» высота мачт более 60 метров) в своем размахе шла навстречу ветру, воздух становился плотным как вода, и летел с такой скоростью, что выбивал фуфайку из-под широченного спасательного пояса на шею. Даже это терпимо, хотя крайне неприятно. Поистине мучительной для меня была уборка парусов в дождь. Мокрый парус делался твердым, как жесть, при работе с ним ломались ногти, кожа стиралась до мяса, пальцы кровоточили.

Случались пиковые ситуации. Однажды у меня волосы стали дыбом при уборке верхнего грот-брамселя, когда, уложив под себя последний шлаг я вдруг обнаружил, что цепь у моего пояса болтается не закрепленная карабином. После этого случая думал больше не полезу на мачты, да не выдержал — лазил.

Пройдя пояс циклонов, мы достигли района Исландского барического максимума. Погода улучшилась. У берегов Исландии в День военно-морского флота устроили даже шлюпочные гонки, воспользовавшись спокойным морем.

От Исландии взяли курс на юг, затем — домой, сорока суточный поход завершался. Но накануне прихода в Балтийск случилась беда.

Объявили большую приборку. Мы — человек 15 — прибирались в своем кубрике. Кубрик был большой — от борта до другого борта, без переборок. Около сотни кроватей стояло. Было тепло, разделись до трусов и старательно протирали пыль, драили медь, мыли борта, скребли палубу. В обрезы воду наливали прямо из пожарной магистрали тут же в кубрике. При этом, конечно же, немало лили на палубу, и на легкой качке лужа свободно гуляла по всему кубрику. В одном из темных углов кто-то ножом соскабливал с деревянного настила высохшие бляшки краски — следы давней покраски. Работа нудная, и приборщик решил облегчить свой труд: выпросил у боцмана банку растворителя и начал смывать краску. Чтобы проверить — хорошо ли получается, зажег спичку. Пламя перекинулось на растворитель. Шарахнувшись в испуге, бедолага опрокинул банку. Горящий растворитель разлился по поверхности воды на падубе. Огонь мгновенно захватил четверть кубрика. Загорелись постели. Все заволокло черным дымом. В дымной мгле оранжево светилось место пожара, да мелькали огоньки живых факелов: пролитый растворитель достался не только виновнику случившегося. Люди с пламенем на голом теле выбегали наверх пытались броситься за борт, их ловили, сбивали огонь.

В первое время, не разобравшись, отчего пожар, мы пытались тушить его водой, от этого он распространялся еще шире. Наконец догадались использовать одеяла и вскоре с огнем справились. Пожар длился минут 10, весь остальной день до глубокой ночи мы отмывали кубрик от копоти. Пораженные были госпитализированы. Дольше всех — несколько месяцев — лечился от ожогов мой земляк и однокашник Саша Прокофьев.

Этот случай, как и подавляющее большинство других происшествий на флоте, проистекает от пренебрежения великим опытом добытым многими поколениями моряков, который зафиксирован в определенных правилах. Вопрос: зачем подвергать риску гибели себя и своих товарищей, чтобы лишний раз убедиться в их верности? — Нет ответа. Казалось бы, чего проще — исполни предписание Корабельного устава ВМФ: «… использовать керосин, бензин, спирт и другие огнеопасные материалы для протирания палуб, переборок и мебели запрещается» и не было бы несчастия. Ан нет от правил мы отмахиваемся, как от назойливой мухи, поступаем, как нашей левой ноге захочется, и попадаем впросак. Сев же в лужу, если не плачем, то проявляем неимоверное геройство, исправляя результаты своей лености и глупости. Беспечность, халатность, безответственность, словно проклятие, преследуют нас. Почему? Когда мы избавимся от них? — Есть ли ответ? Есть конечно. Может быть, к концу рассказа ответ немного прояснится, ведь в поисках его я собираюсь покопаться и в своих далеко не безгрешных поступках.

После штурманских походов для продолжения практики нас расписывали по боевым кораблям. Корабельным офицерам зачастую было не до нас и мы, в основном, занимались самостоятельно. Жилось вольготнее, чем на учебных судах. Однако, дублируя штатный личный состав, нам полагалось неукоснительно соблюдать распорядок дня, принимать участие во всех общекорабельных мероприятиях.

На первом курсе после похода на «Эмбе» я попал на новейший легкий крейсер «Свердлов» — гордость нашего флота, который незадолго перед тем совершил визит в Великобританию по случаю коронации Елизаветы II. На крейсере меня поражали чистота, порядок, четкая организация службы. По сигналу «Большой сбор» через 2 минуты полутора тысячный экипаж стоял в строю на верхней палубе. Такое же время выделялось для занятия боевых постов по боевой тревоге. Случись тревога ночью, моряки соскакивали с постелей, хватали одежду, бежали на пост и одевались там. Не дай бог замешкаешься — задраят двери и никуда до отбоя тревоги не попадешь. Не прибыл на боевой пост — ЧП, можно и в карцер загреметь.

Моряки крейсера «Свердлов» справа ст.м-с Беляков В.И

Крейсерский карцер — заведение примечательное. Расположен над самым котельным отделением, возле трубы. Я уж не знаю, какая там температура, но дверь, если в нем были арестованные, держали всегда приоткрытой — на короткой цепочке, и в дверной щели постоянно — днем и ночью — торчали носы «узников», жадно ловящих свежую струю морского воздуха.

Туда однажды и я чуть не загремел. Ребята откуда-то достали дореволюционного издания книжицу довольно фривольного содержания. В те годы строгой морали эта книжка вызвала у юношей «нездоровый интерес». Установили жесткий график чтения. На мою долю выпало время с обеда до 5 часов пополудни. Остро встал вопрос: где найти удобное и безопасное место для мероприятия, не предусмотренного суточным планом. Все укромные «шхеры» крейсера дежурной службе были известны. Но часто самое открытое место бывает самым незаметным, и я выбрал салинговую площадку грота. Забрался, сел, свесив ноги, и углубился в чтение. Час, другой пролетели благополучно. Далеко внизу ходили люди, но никому не было нужды задирать голову вверх. Когда занимательный сюжет романчика привел главных героев в самую рискованную ситуацию, я в очередной раз оглянулся окрест и заметил на спардеке фигуру руководителя практики капитана 2 ранта Синицкого. Он с явным наслаждением любовался тихим ясным днем ранней осени, тронутым первым золотом Петровским парком (крейсер стоял в Кронштадте у стенки Усть-Рогатки), штилевым морем. В это время покойную тишину расколол гул реактивного самолета. Капитан 2 ранга заинтересовался: где же самолет? Подняв голову, нашел на голубом небе белую полоску конденсационного следа и глазами стал сопровождать движущееся ее острие. На мою беду в какой-то момент глаз руководителя практики, я на салинге и самолет состворились. Произошло то, что неизбежно должно было произойти. Я был обнаружен и мановением руки приглашен вниз. Сошел и некстати бодро доложил:

— Курсант Балакирев по вашему приказанию прибыл.

Глаза капитана 2 ранга недобро сверкнули, а мои опустились долу. Он протянул руку за книгой и негромко, но так, словно хотел своими словами забить меня в палубу, заговорил:

- Читаете? В рабочее время читаете? На виду всей крепости устроились позорить славный крейсер.

Я молчал.

— В карцер! — он коротко рявкнул и круто повернулся, чтобы уходить. Я поплелся в кубрик. Там кроме дневального никого не было. Мне предстояло доложить о случившемся старшине класса, постричься под ноль в корабельной парикмахерской, сходить в лазарет за справкой о здоровье, сдать вещи на хранение, выписать у писаря записку об аресте, подписать записку у Синицкого и явиться к дежурному по кораблю, чтобы он распорядился посадить меня в карцер.

Я мешкал. Торопиться не было смысла. Кроме того не знал, какой срок отсидки назначен. Послонявшись по кубрику, пошел за сроком. Руководитель практики в своей каюте читал источник моих неприятностей, и этот источник, кажется, не был ему неприятен: я заметил, с его лица напрочь исчезли следы былой бури.

— Возьмите эту дрянь. Советую ее выбросить. Карцер заменяю строгим выговором. Завтра в 19 часов доложить мне уставные правила поведения личного состава на корабле.

Чтобы не сложилось впечатление, что такими как я Корабельный устав усваивался только через карцер, приведу еще пример.

«Свердлов» стоял на якоре на Большом Кронштадтском рейде. В кабельтовых четырех от него стоял крейсер « Лазарев», который только что начал ходовые испытания после постройки. После демонстрации кинофильмов в теплый воскресной вечер, люди на обоих крейсерах не спешили разойтись по кубрикам с верхней палубы. Разговаривали. Курили. Я заметил, как знакомый мне молодой матрос бросил за борт окурок. Тут же к нему подошел служащий по четвертому году службы комендор с нашей же носовой башни главного калибра.

— Ты разве не знаешь, что нельзя бросать окурки за борт? Вот же, обрез есть.

— Хе… смотри на «Лазареве» что делают. Думаешь, у них обреза нет? — молодой кивнул в сторону соседнего крейсера, с борта которого, словно искры ночного костра, непрерывно сыпались в воду огоньки выбрасываемых окурков.

— Салага ты, салага. Ты видел когда-нибудь, чтобы крестьянин осквернял пашню? Для моряка море — та же пашня. На «Лазарев» ты не кивай. Он только с виду — корабль. Настоящим кораблем будет года через два, когда собранные на нем люди станут э-ки-па-жем — отработанной командой. Понял?

После похода на «Свердлове» в составе небольшое группы моих товарищей я попал на сторожевой корабль «Леопард». В первый же выход сторожевика в море пригодились навыки курсантов в обращении со шлюпкой и парусами. Выход был связан с постановкой учебного минного заграждения. Поставить мины — пол дела, их ещё нужно поднять обратно на борт. Чтобы поднять мину спускают шлюпку, всплывшую мину ловят, стропят, поднимают краном, затем выбирают длинный минреп, который вечно запутывается и уже после этого поднимают тяжелый якорь мины — работа муторная, особенно и свежую погоду.

Шлюпку, понятное дело, укомплектовали командой из курсантов. До темна мы кружили возле всплывающих мин. К вечеру погода начала портиться, усилился ветер, пошел дождь. Когда подцепили последнюю мину и отошли от борта корабля, чтобы не мешать ему маневрировать при выборке минрепа, была уже ночь. Время шло, с выборкой что-то не ладилось, — ветер крепчал, волны уже захлестывали шлюпку. Как-то разом сторожевик удалился от нас, мы поняли, что он потерял из виду шлюпку. Луч его прожектора метался по волнам, пытаясь обнаружить пропажу, мы же не могли подать никакого сигнала, поскольку в надежде закончить работу засветло не взяли с собой ни ракет ни фонаря. Только тут в шлюпке вспомнили из Корабельного устава: «… отправляя шлюпку, вахтенный офицер корабля должен убедиться в наличии средств сигнализации и фонаря.» да, как водится, поздно вспомнили. Мы бешено гребли на огни корабля, но без толку — только из сил выбились. К тому же шлюпка стала наполняться водой. Воду вычерпывали черпаком и бескозырками. Оставив всякую попытку сблизиться с кораблем, все усилия свои направили на то, чтобы удержать шлюпку против волны и не дать ей затонуть. Нас нашли только к полуночи мокрых до нитки, укачавшихся, вконец обессиливших. Едва раздевшись, бухнулись спать. Но спать пришлось недолго — нас подняли по тревоге. Командир получил радиограмму с приказанием взять на буксир большой артиллерийский щит и привести в Балтийск, поскольку выделенный для этого буксировщик вследствие шторма с поставленной задачей не справлялся.

С принятым от буксира щитом тоже пришлось повозиться. Буксирный трос несколько раз обрывался, и командир решил спустить полотнища натянутые на мачты щита, чтобы уменьшить парусность. Эту задачу он поставил перед курсантами, посчитав нас опытными в работе с парусами. Щит подтянули к корме, и мы попрыгали на заливаемую водой его палубу. Спустили все полотнища кроме одного. Шкерт, которым крепился верхний угол, затянулся и один из моих друзей не смог его развязать. Он долго возился, устал и сошел вниз. Полез я. Страховочных поясов у нас не было, очевидно, большое количество поясов не предусматривалось табелем снабжения и, чтобы все были в равных условиях, не выдали никому. Обвил ногами мачту у самого топа и, орудуя руками и зубами, все же отвязал веревку. Но тут ветер с такой силой рванул освобожденный край полотнища, что ноги мои выпустили мачту и парусина заполоскалась вместе со мной над ночным бушующим морем. В таком положении долго удержаться я был не в силах и молил судьбу, чтобы она не стряхнула меня с высоты на палубу, а выкинула бы в море, где оставался шанс на спасение, судьба отнеслась ко мне милосерднее, чем я мог предположить: в какой-то момент полотнище пронесло рядом с соседней мачтой, и я успел зацепиться за скобу на ней.

После третьею курса практику проходили на подводных лодках. Меня и большинство ребят из нашего класса направили в Кронштадт. Я попал на лодку «С-154» 613 проекта. Обстановка на корабле пришлась мне по душе. Взаимоотношения в экипаже отличались дружелюбием и теплотой. Я навсегда полюбил подводников.

Служба на лодках, мне кажется, более сложна, чем на надводных кораблях. Подводная лодка, имея водоизмещение примерно одинаковое со сторожевым кораблем, насыщена таким количеством аппаратуры, устройств, систем и механизмов, что удивляешься, как все это умещается в таком небольшом объеме. Еще поразительнее, как можно содержать в чистоте и порядке такое количество сложного оборудования команде численностью в два раза меньшей, чем на сторожевике в условиях большой влажности, переменных температур, агрессивных газов и паров. Труд и только напряженный труд моряков по освоению и сбережению материальной части, обустройству быта позволяют поддерживать лодку в боеспособном состоянии, а жизнь экипажа делают сносной.

Здесь впервые я услыхал, как командир отсека, старшина срочной службы обращался к старпому за разрешением отправиться с людьми своего отсека работать на корабль в то время, когда остальная команда смотрела кинофильм, потому, что по его, старшины, мнению отсек на ночь остался не в должном порядке. И моряки по первому, второму, третьему, четвертому, пятому году службы безропотно вставали и шли работать.

Встречаются, конечно, человеческие экземпляры и на подводном флоте готовые за одобрительный взгляд начальника расшибить свой лоб, а тем паче – чужой. Но в этом случае речь не о таком человеке. В подтверждение привожу другой поступок того же старшины (жаль, забыл его фамилию, — кажется Якимец).